Visualizzazione post con etichetta Comportamentale. Mostra tutti i post

Il Modello delle 4C

In questo caso parto dai seguenti modelli:

• Concetto di competenza

• Ciclo dell’apprendimento di Kolb

• Apprendimento trasformativo di Mezirow

Il concetto di competenza da cui parto, l’ho appreso da Monica Fedeli, professoressa di scienze dalla formazione presso l’Università di Padova:

Nonaka e Takeuchi).

Come recita wikipedia l’induzione è “è un procedimento che partendo da singoli casi particolari cerca di stabilire una legge universale”, mentre la deduzione “è il procedimento razionale che fa derivare una certa conclusione da premesse più generiche”. Dopo aver vissuto una esperienza nel modo reale, il processo di induzione (quella che Kolb chiama riflessione attiva) ci permette di costruire dei modelli teorici di riferimento. Se invece partiamo da modelli e teorie , attraverso il processo mentale della deduzione possiamo gettare un ponte tra la teoria e la realtà.

Tutto il modello è (per così dire) immerso nelle “Convinzioni” quelle che Jack Mezirow chiama “sistemi di riferimento” o “prospettive di significato”. Si tratta di valori profondi, principi di riferimento che guidano più o meno consapevolmente i nostri comportamenti. Modificare le nostre convinzioni parte, secondo la teoria dell’apprendimento trasformativo, da un “dilemma disorientante”.

Ecco quindi il modello delle 4C: Conoscenza, Capacità, Competenza e Convinzioni. Le 4 parole potrebbero non essere le migliori (ad esempio Abilità è forse meglio di Capacità …) ma ho preferito individuare 4 parole che avessero le stesse iniziali per facilitare la memorizzazione del modello.

Cosa sono le Soft Skills ?

- caratteristiche personali importanti in qualsiasi contesto lavorativo

- riguardano le capacità comportamentali e relazionali di un individuo e che possono essere applicabili a una vasta gamma di settori.

- sono le soft skills, ovvero le competenze trasversali, a renderci più attrattivi e performanti sia in fase di selezione che sul posto di lavoro.

- Per soft skill intendiamo una particolare abilità e competenza di un soggetto propedeutica all’interazione efficace e produttiva con gli altri, sia sul posto di lavoro che al di fuori di esso.

- …..

Le competenze Comportamentali (Soft Skills) sono una serie di abilità, guidate da relative conoscenze, che permettono alla persona di adottare precisi comportamenti al fine di rendere le situazioni di vita efficaci ed efficienti.

Infine lo scopo: adottare precisi comportamenti serve per rendere la situazione che stiamo vivendo efficace ed efficiente. Chiaramente è importante avere chiaro gli obiettivi per cui stiamo operando, altrimenti sarebbe difficile definire l’efficacia e l’efficienza.

Riparto dalla definizione: ci servono abilità e conoscenze, e su questo Hard e Soft sono uguali. La differenza fondamentale sta sul livello di generalizzazione delle conoscenze. Nelle Hard il livello di generalizzazione delle conoscenze teoriche è basso: generalmente si tratta di regole o precisi processi. Pensiamo alla grammatica di qualsiasi lingua (regole grammaticali) o alla sequenza di comandi necessaria per svolgere una funzione con un software. Alla persona non è richiesta molta “interpretazione”: deve eseguire con precisione le regole e le norme che la conoscenza detta, sviluppare abilità con la ripetizione e l’allenamento, e la competenza è acquisita.

Con le Soft Skills invece il livello di generalizzazione della conoscenza è elevato. Si parla di “concetti”, “principi”, “assiomi”, “modelli teorici”. La conoscenza è molto più astratta e richiede alla persona molta interpretazione per “portare a terra” e trasformare “la teoria in pratica”. Questa possibilità di ampia interpretazione comporta che lo stesso “concetto” possa essere applicato e trasformato in migliaia di comportamenti diversi. Quale sarà quello corretto? L’efficacia e l’efficienza può essere data solo dal risultato della situazione.

Penso che sia per questo motivo che le Soft Skills siano una materia difficile: richiedono alla persona molto più lavoro deduttivo (dal generale al particolare). La formazione e lo studio della conoscenza sulle Soft Skills non danno la ricetta di come comportarsi, forniscono ingredienti. La persona che studia le Soft Skills nel suo lavoro deduttivo è chiamata a prendere decisioni rischiose: di solito non c’è una risposta nella conoscenza; ci sono solo scelte e i risultati vanno chiaramente definiti se si vuole essere performanti.

Confronto o discussione ?

Potrebbe essere interessante osservarci ed osservare gli altri durante un dialogo: c'è Confronto, Dibattito o Discussione ?

La proposta che lancio è di fare un percorso a ritroso, partire dal comportamento "dialettico" e risalire alle emozioni. Vediamo quattro tipi di frasi che potremmo pronunciare o sentire pronunciare:

- "No !" L'atteggiamento è Negativo e Distruttivo. C'è un rifiuto di ciò che l'interlocutore sta proponendo. Qual è l'emozione o lo stato d'animo che sta guidando ? Sicuramente non c'è la volontà di ascoltare un altro Punto di Vista ma piuttosto c'è la volontà di imporre il proprio. E' forse sfiducia nei confronti dell'interlocutore ? Rabbia ? Paura ? Ognuno può avere la propria risposta. L'importante è cercarla. In questo caso non parlerei di Confronto: è puro Dibattito.

- "No ma ....". Un atteggiamento un po' migliore rispetto al precedente. C'è uno spiraglio nei confronti dell'interlocutore, l'atteggiamento è Costruttivo ma ancora Negativo. Disagio ? Frustrazione ? Catalogherei questa situazione come una "discussione".

- "Si, ma ...". Il contrario del caso precedente: atteggiamento Positivo ma Distruttivo. Userei ancora l'espressione "discussione" e penso che potrebbe essere causata ancora da sensazioni quali frustrazione, disagio, fastidio.

- "Si e ....". Finalmente quello che può essere chiamato "Confronto". Sensazioni di Fiducia, Sicurezza, potrebbero darci un atteggiamento Positivo e Costruttivo.

Oltre alle sensazioni e alle emozioni potremmo ampliare lo stesso ragionamento per Pensieri Consci o Inconsci, quali pregiudizi, etichette o ricordi di esperienze passate.

Adesso non ci resta che "sperimentare" sul campo (nel senso di Kolb) ....

IALT9

Dal 2010 gli IALT scandiscono i miei periodi lavorativi come delle pietre miliari. Ogni volta torno a casa che ho imparato qualche cosa. Allo IALT9 devo ringraziare Sandro Cacciatori, che utilizza la metodologia esperienziale nel sociale.

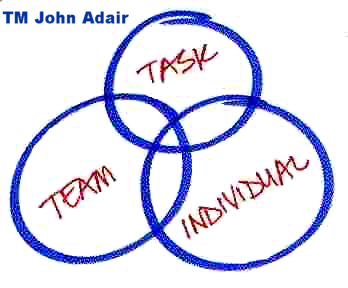

Partendo dalla teoria di John Adair sulla Leadership, Sandro mi ha illuminato su un particolare del TeamWork.

Se per qualche motivo la squadra si muove senza un obiettivo SMART (il cerchio TASK del diagramma di Adair), il leader dovrà favorire (o forse sarebbe meglio dire “garantire”) che le persone (INDIVIDUAL) all’interno del TEAM si diano costanti feedback sul loro stato emotivo, soprattutto se le emozioni sono negative (frustrazione, confusione, delusione, ….), pena l’inevitabile scontro all’interno del team.

C’è da lavorarci …… nel frattempo, tornando a IALT, spazio alle immagini per riflettere sull’esperienza vissuta.

Siamo partiti ….

Riflessioni sulla Riflessione (in Silenzio)

- ripensare all’esperienza da altri punti di vista;

- ascoltare altri punti di vista e riformulare i propri;

- “scavare”, “rivedere”;

- far emergere connessioni, spunti, collegamenti, …

- elaborare;

- acquisire consapevolezza;

- usando un termine poco elegante e preso dall’agricoltura “vangare” ….

- un periodo di tempo in assenza di “noise” (suoni, rumori, squilli, urla, motori, …);

- un periodo di tempo in assenza di distrazioni (persone esterne, telefoni, eventi che attirino la nostra attenzione, …);

- un periodo di tempo in un luogo fisico “adatto” (senza “noise”, povero di distrazioni, luminoso, con una temperatura piacevole. Può essere molto soggettivo, ma direi che la natura aiuta molto …);

Insegnare o Facilitare ?

Carl Rogers ci aiuta a rispondere alla domanda definendo il ruolo dell’insegnante come quello del facilitatore di apprendimento. Rogers identifica un elemento critico nello svolgere questo ruolo: quello del rapporto tra il facilitatore ed il discente. Questo rapporto è strettamente collegato al fatto che il facilitatore possieda o meno tre doti attitudinali:

- verità o autenticità;

- apprezzamento, fiducia e rispetto;

- comprensione empatica;

Per perseguire ed allenare queste doti, Rogers ci propone 10 indicazioni che il facilitatore può seguire:

- il facilitatore determina e cura l’atmosfera ed il clima della classe perseguendo situazioni di trasparenza, sincerità, fiducia, positività;

- il facilitatore agevola l’individuazione degli Obiettivi dei discenti, in questa fase accetta scopi contraddittori o obiettivi conflittuali, trasmette la sensazione che gli individui possano dichiarare liberamente cosa vogliono fare; questo contribuisce a creare un clima favorevole all’apprendimento;

- il facilitatore aiuta e guida i discenti ad utilizzare la propria motivazione a realizzare i propri scopi, come forza propulsiva del loro personale apprendimento;

- il facilitatore organizza e rende disponibile la più vasta gamma possibile di risorse per l’apprendimento (slide, audiovisivi, contenuti, schede, materiali, ……);

- il facilitatore si considera come una risorsa flessibile a disposizione del gruppo;

- il facilitatore accetta i contenuti intellettuali e gli atteggiamenti emotivi espressi dalle persone dando loro lo stesso peso ed importanza;

- più il facilitatore si fa accettare dal gruppo, più parteciperà in prima persona all’apprendimento diventando un membro del gruppo, esprimendo le sue opinioni come un individuo del gruppo stesso;

- il facilitatore offre il proprio contributo personale sotto forma di pensieri ed emozioni, in modo non impositivo, lasciando liberi gli individui di accettarle o rifiutarle. In questo modo può fornire feedback agli studenti, esprimendo soddisfazioni o disappunti;

- il facilitatore è continuamente attento alle espressioni emotive, sia negative (dolore, rabbia, contrasto, disprezzo, rivalità, …) che positive (affetto, entusiasmo, soddisfazione, …). Aiuta i discenti a portarli allo scoperto per una consapevolezza costruttiva per l’uso da parte del gruppo;

- il facilitatore riconosce e accetta i propri limiti. Il facilitatore può garantire la libertà ai discenti, solo nella misura in cui si sente a suo agio nel concederla. Se il facilitatore si scopre diffidente verso gli studenti, non accetta determinati atteggiamenti, dovrà esprimerli e farli venire a galla con trasparenza e sincerità. In questo modo otterrà un clima purificato ed adatto all’apprendimento.

Distorsioni cognitive

Ripartendo dal Post precedente …… a volte leggiamo in modo errato gli stimoli che la Situazione ci porge. Beck ci propone una serie di “distorsioni cognitive”, degli errori di logica in cui cade il ns. emisfero sinistro e che influenzano poi in modo limitante l’interpretazione della Situazione che stiamo vivendo.

Ecco alcune delle principali distorsioni proposte da Beck:

- Pensiero dicotomico. Il soggetto accetta solo posizioni estreme: o tutto o niente. Questo tipo di ragionamento è molto pericoloso perché non permette l’esplorazione di alternative o strategie di apprendimento del tipo prova/errori.

- Interferenza arbitraria. Trarre conclusioni senza prove.

- Astrazione selettiva. Il soggetto si focalizza su un dettaglio e non percepisce il significato globale di tutta la situazione.

- Generalizzazioni. Estendere a tutte le possibili situazioni un’esperienza sfortunata e isolata.

- Doverizzazioni: eccessivo uso di espressioni tipo “dovrei", "devo", "bisogna", si deve" segnala un atteggiamento rigido e in diretta connessione con la presenza di regole personali.

- Etichettamento: etichettare una persona con una etichetta globale piuttosto che fare riferimento a specifici eventi o azioni.

- Ragionamenti Emotivi: considerare le proprie emozioni come valore della situazione reale (ad esempio si prova situazione di sfiducia e si conclude che la situazione è senza speranza).

- Riferimento al destino. L’individuo agisce come se il destino comandasse qualsiasi situazione. Tipica di persone con Locus of Control esterno.

Comportamentale

- altro: “di cosa di occupi ?”

- io: “formazione, faccio il formatore”

- altro: “ ah, davvero, e cosa insegni ?”

- io: “ beh, insegnare è una parola un po’ grande …. comunque mi occupo di comportamentale”

- altro (espressione perplessa): “comportame …. che ? non ho capito ….”

- permettere che le persone acquisiscano consapevolezza sui propri ed altrui Comportamenti;

- analizzare e valutare assieme ai partecipanti quali sono i Comportamenti più efficaci ed efficienti per determinate Situazioni;

- proporre “Modelli Comportamentali” ad hoc per determinate Situazioni (che poi la persona dovrà saper adattare/migliorare/personalizzare).