Visualizzazione post con etichetta comportamento. Mostra tutti i post

Confronto o discussione ?

Potrebbe essere interessante osservarci ed osservare gli altri durante un dialogo: c'è Confronto, Dibattito o Discussione ?

La proposta che lancio è di fare un percorso a ritroso, partire dal comportamento "dialettico" e risalire alle emozioni. Vediamo quattro tipi di frasi che potremmo pronunciare o sentire pronunciare:

- "No !" L'atteggiamento è Negativo e Distruttivo. C'è un rifiuto di ciò che l'interlocutore sta proponendo. Qual è l'emozione o lo stato d'animo che sta guidando ? Sicuramente non c'è la volontà di ascoltare un altro Punto di Vista ma piuttosto c'è la volontà di imporre il proprio. E' forse sfiducia nei confronti dell'interlocutore ? Rabbia ? Paura ? Ognuno può avere la propria risposta. L'importante è cercarla. In questo caso non parlerei di Confronto: è puro Dibattito.

- "No ma ....". Un atteggiamento un po' migliore rispetto al precedente. C'è uno spiraglio nei confronti dell'interlocutore, l'atteggiamento è Costruttivo ma ancora Negativo. Disagio ? Frustrazione ? Catalogherei questa situazione come una "discussione".

- "Si, ma ...". Il contrario del caso precedente: atteggiamento Positivo ma Distruttivo. Userei ancora l'espressione "discussione" e penso che potrebbe essere causata ancora da sensazioni quali frustrazione, disagio, fastidio.

- "Si e ....". Finalmente quello che può essere chiamato "Confronto". Sensazioni di Fiducia, Sicurezza, potrebbero darci un atteggiamento Positivo e Costruttivo.

Oltre alle sensazioni e alle emozioni potremmo ampliare lo stesso ragionamento per Pensieri Consci o Inconsci, quali pregiudizi, etichette o ricordi di esperienze passate.

Adesso non ci resta che "sperimentare" sul campo (nel senso di Kolb) ....

Teaser

Questo Post è tratto da “Resilienza Lab”, il blog a supporto del progetto formativo sullo sviluppo della Resilienza presso ClimaVeneta spa

Sono molti i temi che questo percorso formativo sta portando a galla. Sto pensando alla capacità di fare proprio un Obiettivo che mi viene imposto, alla volontà di sfidarsi per crescere, all’incapacità di uscire dalla propria Zona di Comfort, alla motivazione che ci spinge a riconoscere un momento di disagio come un’opportunità di crescita.

Mi suonano ancora nella testa molte delle domande che il gruppo si è fatto dopo l’uscita sul Grappa …

- Ci sono delle cose che avete pensato e che non avete avuto voglia, motivazione o coraggio di dire ?

- Cosa direte a chi non è venuto ?

- Come pensiamo di coinvolgere anche gli altri ?

- Qualcuno se la sente di fare il Leader ?

- C’è veramente bisogno di un Leader per trasformare un gruppo in un team ?

- Ma veramente come singoli ci daremo da fare per organizzare l’uscita di luglio ?

- Cosa ci portiamo in ambito lavorativo della giornata di oggi ?

- Siamo in grado di riconoscere il disagio e di apprezzare l’opportunità di allenare la propria resilienza ?

E più ci rifletto e più imparo cose nuove. Per chi ne ha voglia, si può crescere.

Siamo partiti ….

Riflessioni sulla Riflessione (in Silenzio)

- ripensare all’esperienza da altri punti di vista;

- ascoltare altri punti di vista e riformulare i propri;

- “scavare”, “rivedere”;

- far emergere connessioni, spunti, collegamenti, …

- elaborare;

- acquisire consapevolezza;

- usando un termine poco elegante e preso dall’agricoltura “vangare” ….

- un periodo di tempo in assenza di “noise” (suoni, rumori, squilli, urla, motori, …);

- un periodo di tempo in assenza di distrazioni (persone esterne, telefoni, eventi che attirino la nostra attenzione, …);

- un periodo di tempo in un luogo fisico “adatto” (senza “noise”, povero di distrazioni, luminoso, con una temperatura piacevole. Può essere molto soggettivo, ma direi che la natura aiuta molto …);

Insegnare o Facilitare ?

Carl Rogers ci aiuta a rispondere alla domanda definendo il ruolo dell’insegnante come quello del facilitatore di apprendimento. Rogers identifica un elemento critico nello svolgere questo ruolo: quello del rapporto tra il facilitatore ed il discente. Questo rapporto è strettamente collegato al fatto che il facilitatore possieda o meno tre doti attitudinali:

- verità o autenticità;

- apprezzamento, fiducia e rispetto;

- comprensione empatica;

Per perseguire ed allenare queste doti, Rogers ci propone 10 indicazioni che il facilitatore può seguire:

- il facilitatore determina e cura l’atmosfera ed il clima della classe perseguendo situazioni di trasparenza, sincerità, fiducia, positività;

- il facilitatore agevola l’individuazione degli Obiettivi dei discenti, in questa fase accetta scopi contraddittori o obiettivi conflittuali, trasmette la sensazione che gli individui possano dichiarare liberamente cosa vogliono fare; questo contribuisce a creare un clima favorevole all’apprendimento;

- il facilitatore aiuta e guida i discenti ad utilizzare la propria motivazione a realizzare i propri scopi, come forza propulsiva del loro personale apprendimento;

- il facilitatore organizza e rende disponibile la più vasta gamma possibile di risorse per l’apprendimento (slide, audiovisivi, contenuti, schede, materiali, ……);

- il facilitatore si considera come una risorsa flessibile a disposizione del gruppo;

- il facilitatore accetta i contenuti intellettuali e gli atteggiamenti emotivi espressi dalle persone dando loro lo stesso peso ed importanza;

- più il facilitatore si fa accettare dal gruppo, più parteciperà in prima persona all’apprendimento diventando un membro del gruppo, esprimendo le sue opinioni come un individuo del gruppo stesso;

- il facilitatore offre il proprio contributo personale sotto forma di pensieri ed emozioni, in modo non impositivo, lasciando liberi gli individui di accettarle o rifiutarle. In questo modo può fornire feedback agli studenti, esprimendo soddisfazioni o disappunti;

- il facilitatore è continuamente attento alle espressioni emotive, sia negative (dolore, rabbia, contrasto, disprezzo, rivalità, …) che positive (affetto, entusiasmo, soddisfazione, …). Aiuta i discenti a portarli allo scoperto per una consapevolezza costruttiva per l’uso da parte del gruppo;

- il facilitatore riconosce e accetta i propri limiti. Il facilitatore può garantire la libertà ai discenti, solo nella misura in cui si sente a suo agio nel concederla. Se il facilitatore si scopre diffidente verso gli studenti, non accetta determinati atteggiamenti, dovrà esprimerli e farli venire a galla con trasparenza e sincerità. In questo modo otterrà un clima purificato ed adatto all’apprendimento.

Cultura Organizzativa

T.E. Deal e A.A. Kennedy definiscono la Cultura Organizzativa un riflesso della “particolare miscela di valori e norme condivisi da persone e gruppi entro un’organizzazione, che fissano le modalità con cui interagiscono tra loro e con gli stakeholder al di fuori dell’azienda”1. Charlene Li aggiunge che “i Leader affermano questi valori non a parole, ma premiando azioni e punendo comportamenti:”2

1T.E. Deal e A.A. Kennedy, Corporate Cultures: The Rites and The Rituals of Corporate Life, Penguin, Harmondsworth, 1982 (trad. it. Cultura d’impresa, Itaca, Milano, 1994)

2Charlene Li, Open Leadership, Rizzoli Etas, 2011.

Fiori ed Emozioni

Questo mese ho lavorato con un gruppo aziendale sulla gestione dei conflitti attraverso l’Intelligenza Emotiva. Abbiamo utilizzato lo schema SPEC:

In sostanza lo schema va così letto:

- Situazione: noi viviamo sempre delle Situazioni di vita. Queste Situazioni provocano in noi dei ….

- Pensieri, molto spesso inconsci, a volte consci. Questi pensieri che ci “frullano” in testa generano delle ….

- Emozioni, degli stati emotivi che dirigono e comandano il nostro …

- Comportamento, il modo in cui noi ci comportiamo.

Ecco un esempio molto banale e semplice:

- Situazione di Pericolo.

- Pensiero: “attenzione, qui si rischia ,,,,,!”

- Emozione: Paura

- Comportamento: Allontanarsi, fuggire, …

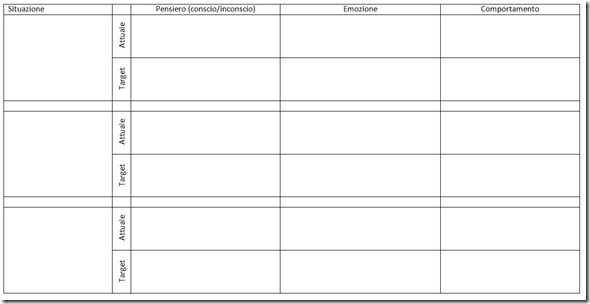

E’ stato molto interessante chiedere ai partecipanti di completare una tabella dove elencare le frequenti Situazioni di Conflitto aziendali (ma alla fine ne sono emerse molte anche familiari o di vita quotidiana).

| Situazione | Pensiero | Emozione | Comportamento |

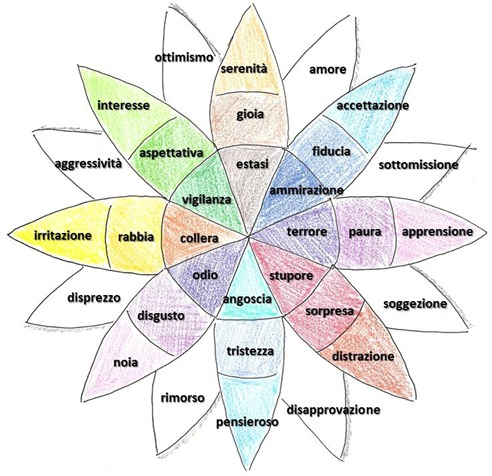

La cosa forse più interessante è stato però accorgersi che la grande difficoltà nel compilare la tabella non era tanto identificare situazioni di Conflitto, quanto dare il giusto nome alle Emozioni. Sarà forse che non siamo così tanto abituati a prenderci del tempo per noi e ad ascoltarci ? Per aiutarci possiamo utilizzare un’interessante classificazione delle emozioni proposta da Robert Plutchik (1928-2006), secondo il quale le emozioni sono risposte evolutive per permettere alle specie animali di sopravvivere. Plutchik propone un’interessante rappresentazione grafica delle emozioni, che ci ricorda un fiore (chiamata poi non a caso “fiore di Plutchik”):

Esistono 8 emozioni primarie che generano dei comportamenti con alto valore di sopravvivenza (esempio della paura / fuga visto sopra): gioia, fiducia, paura, sorpresa, tristezza, disgusto, rabbia, aspettativa. Queste emozioni si trovano nel secondo cerchio del fiore ed è da notare si contrappongono a coppie in modo polare (gioia-tristezza, fiducia-disgusto, paura-rabbia, sorpresa-aspettativa).

Seguendo il petalo del fiore verso l’interno l’emozione primaria aumento di intensità (la tristezza diventa angoscia, la gioia diventa estasi …). Si forma così il cerchio centrale del fiore. Verso l’esterno invece l’emozione cala di intensità (la rabbia diventa irritazione, l’aspettativa interesse e così via).

Le emozioni poi si combinano tra di loro, per creare le emozioni secondarie o complesse; ad esempio gioia e fiducia generano amore, fiducia e paura generano sottomissione.

Riprendendo lo schema SPEC visto sopra e l’elenco delle emozioni di Plutchik ecco uno schema per conoscersi meglio e attuare uno sviluppo personale utilizzando una tabella come quella qui sotto:

- identificare e descrivere delle Situazioni in cui vogliamo attuare un cambiamento (colonna Situazione);

- descrivere i Comportamenti Attuali da noi assunti (colonna Comportamento, riga Attuale)

- provare a ricordare i pensieri consci realizzati o a identificare quelli inconsci (colonna Pensiero, riga Attuale);

- con l’aiuto del fiore di Plutchik scrivere l’emozione primaria o secondaria provata;

- identificare poi l’emozione Target che si vuole provare nella stessa situazione in futuro (Colonna Emozione, Riga Target);

- chiedersi quale dovrà essere il Pensiero Conscio necessario per realizzare il Comportamento Target.

- Attuare il Comportamento Target dovrebbe portarci a provare l’Emozione desiderata.

Buon allenamento …..